|

|

April

2005 April

2005

Wasser-/Abwassernachrichten

|

Globale Zerstörung der fließenden

Binnengewässer dramatisch

29.04.2005 Umwelt Dialog

Von den großen Strömen der Erde sind mehr als die Hälfte in Dämme

gezwungen und fließt nicht mehr. Ein Forscherteam der schwedischen

Universität von Umea hat die großen Flüsse genau untersucht und ist zum

Schluss gekommen, dass die Folgen des Dammbaus massive Auswirkungen auf

die Umwelt haben, denn Fließgeschwindigkeit und Bodenerosion hängen damit

zusammen, berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature.

Umea/Boulder (pte) - Das Team um Christer Nilsson hat die 292 großen

Flusssysteme der Welt untersucht. 172 dieser Flüsse sind durch Dämme

beeinträchtigt, in Europa sind es sogar mehr als 60 Prozent. Einzige

Ausnahmen bildet die vergleichsweise dünn besiedelte Region Australiens,

Neuseelands und der pazifischen Inselwelt. Dort sind nur 17 Prozent der

Flusslandschaften durch Dämme verändert. Die Veränderungen für die

umliegenden Regionen und für die Flüsse selbst beschreibt auch der

Wissenschaftler James Syvitski von der University of Colorado in Boulder.

Die Dämme verhindern nämlich, dass abgelagerte Sedimente von den Flüssen

ins Meer transportiert werden. In den Mündungen der Flüsse entstehen

dadurch häufig schwere Schäden durch Erosion. Ein Beispiel hierfür ist das

Mississippi-Delta.

Nach Nilssons Angaben sind insbesondere für Südasien und Südamerika

gewaltige Staudämmprojekte vorgesehen. Alleine am Yangtse-Fluss in China

sind neben dem umstrittenen Drei-Schluchten-Projekt (Bild) 49 weitere

Dämme geplant. "Wenn Menschen das globale Bild der zerstörten

Flusslandschaften sehen, agieren sie anders", so der Experte. Echte

natürliche Flussläufe werden immer seltener. Die Wissenschaftler hoffen,

dass insbesondere bei den geplanten aber heftig umstrittenen Großprojekten

ein Umdenken einsetzt. Auch der britische Wissenschaftler Mike Dunbar vom

Centre for Ecology and Hydrology in Wallingford hofft, dass die

Forschungsergebnisse wie ein Weckruf wirken.

Tests zeigen alarmierend viel Nitrat im

Trinkwasser

Oberösterreichische Nachrichten 29.4.2005

LINZ. Von 1183 Wasserproben einer aktuellen Testreihe lagen 72 über dem

Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter: Oberösterreichs Hausbrunnen

sind trotz teurer Sanierungs-Programme stark belastet.

Rund 100.000 Haushalte im Land beziehen ihr Trinkwasser noch immer

nicht von Versorgungsanlagen, sondern aus dem eigenen Brunnen. Vor allem

im Raum Machland, Eferdinger Becken und Unteres Ennstal zeigte eine

Messreihe des Arbeiterkammer-Konsumentenschutzes hohe Belastungen. Nitrate

gelten als Krebs erregend, Abbauprodukte hemmen den Sauerstofftransport im

Blut. ... [weiter]

Täglich versickern Milliarden Liter Trinkwasser

Franz.Alt Sonnenseite, 28.04.2005 - Jeden Tag versickert in

Deutschland so viel Trinkwasser durch defekte Rohre in das Erdreich wie

mehr als elf Millionen Bundesbürger täglich verbrauchen. Darauf weist der

Rohrleitungsbauverband (rbv) anlässlich seiner Jahrestagung in Magdeburg

hin.

Die 1,138 Milliarden Liter pro Tag entsprechen nach Berechnungen des

Statistischen Bundesamts rund acht Prozent des gesamten Wasseraufkommens.

Würde diese Wassermenge in Tetra-Paks à ein Liter abgefüllt, reichten die

hochkant gestellten Behälter 3,4 mal um den Äquator.

Der Rohrleitungsbauverband (rbv) vertritt seit über fünfzig Jahren die

Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und auf europäischer Ebene.

Seine mehr als 500 Mitglieder beschäftigen insgesamt rund 40.000

Arbeitnehmer. Der rbv ist Mitglied in der Bundesvereinigung der Firmen im

Gas- und Wasserfach (figawa), der Interessenvertretung der Dienstleister

und Hersteller der Versorgungswirtschaft in der Gas- und Wasserbranche.

Trinkwasser-Kühlgeräte stellen oft ein

gesundheitliches Risiko dar – 'Saarländisches Trinkwasser aus der Leitung

hat gute Qualität'

Pressemitteilung 27.04.2005 Ministerium für Umwelt des Saarlandes

27.04.2005 - Schenkt man den Wettervorhersagen der Meteorologen

Glauben, so dürfen wir uns am kommenden Wochenende auf sommerlich warme

Temperaturen freuen.

Wer nach getaner Gartenarbeit oder einem schönen Spaziergang in der

freien Natur seinen Durst mit einem kühlen Glas Wasser löschen möchte,

sollte aber zu einem Glas Mineralwasser aus der Flasche oder zu einem Glas

Leitungswasser greifen.

Wie das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des

Universitätsklinikums Freiburg festgestellt hat, sind viele der

handelsüblichen Wasserkühlgeräte nämlich nicht nur umweltschädlich,

sondern stellen häufig auch eine nicht zu unterschätzende Infektionsgefahr

für den Verbraucher dar. Im Rahmen einer Untersuchung, die das Institut

der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt hat, kam es bei 20 von 26

untersuchten Wasser-Kühlgeräten zu erheblichen Verunreinigungen des

Trinkwassers mit Keimzellen. Drei der 26 untersuchten Geräte zeigten - so

die Studie des Instituts - sogar grobe Verschmutzungen auf.

Zu den Keimzellen, die in dem verunreinigten Wasser gefunden wurden,

gehörte auch ein besonders gefährlicher Keim, pseudomonas aeruginosa, der

vor allem bei abwehrgeschwächten Patienten lebensbedrohliche Infektionen

verursachen kann. In manchen Geräten wurden sogar coliforme Keime

nachgewiesen, die auf fäkale Verunreinigungen des Trinkwassers durch

Menschen und Tiere hinweisen. 'Die Ergebnisse, die das Institut für

Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Freiburg im

Rahmen seiner Studie ermittelt hat, und die Infektionsgefahr, die für den

Verbraucher von diesen Geräten ausgehen kann, sind wirklich alamierend.

Auch die Umweltbelastung, die durch die so genannten Watercool-Syteme

entsteht, ist nicht unerheblich', so Umweltminister Stefan Mörsdorf.

Das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene Freiburg hat im

Rahmen seiner Untersuchungen errechnet, dass durch den Gebrauch von

Trinkwasserkühlsystemen Tausende von Tonnen Schadstoffemissionen

entstehen, wenn bei dieser Art der Wasserversorgung Millionen von Liter

Wasser und Leergut kreuz und quer über die Straßen transportiert werden.

Der Transport von einem Liter Wasser über eine Strecke von 500 Kilometer

erzeugt dabei rund 210 Gramm Kohlendioxid.

Da kaum eines der getesteten Geräte die Anforderungen der

Trinkwasserverordnung und der Mineral- und Tafelwasserverordnung erfüllten

konnte, und auch aufgrund der Umweltbelastung durch Emissionsschadstoffe,

die durch den Transport des Wassers und den Betrieb der Geräte verursacht

werden, rät das Umweltministerium den Bürgerinnen und Bürgern, auf den

Gebrauch von Trinkwasserkühlgeräten zu verzichten.

'Die Qualität unseres saarländischen Trinkwassers ist so hervorragend,

dass wir auf teure Trinkwassergeräte verzichten und getrost unser Wasser

direkt aus der Leitung trinken können. Denn einen weiteren Vorteil hat das

Leitungswasser außerdem. Es ist nicht nur qualitativ unbedenklich und

kostengünstig, es kommt darüber hinaus auch direkt zu uns ins Haus und

muss nicht erst noch für teures Geld in großen Gebinden gekauft und nach

Hause gekarrt werden', so Umweltminister Stefan Mörsdorf.

Amur leidet unter Abwasser

MDZ 27-04-2005 - Moskauer Deutsche Zeitung-Infodienst

Die Wasserqualität des Amur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich

verschlechtert. Entsprechend lässt die Qualität des Trinkwassers zu

wünschen übrig, auch habe der Fischbestand abgenommen, wie Umweltexperten

nun herausgefunden haben. Die Hauptschuld liege bei chinesischen Bauern

und Viehzüchtern, die ihre Abwasser in den Grenzfluß zwischen Russland und

China leiten. Die Argumentation der Experten: Auf chinesischer Seite leben

76 Milllionen Einwohner, auf russischer hingegen nur 900 000 Menschen –

somit sei die Wahrscheinlichkeit, dass die chinesische Seite den Fluss

stärker verschmutze, rein rechnerisch um das 84-fache höher. Das sagte der

Direktor der Umweltvereinigung „Amur-Soes“, Petr Osipow. Die Biosphäre des

Flusses könne vor allem durch die Anpflanzung von Bäumen entlang des Ufers

wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, so ein Lösungsvorschlag.

Pressemitteilung Hochschule Niederrhein - Niederrhein University of

Applied Sciences, 27.04.2005 10:28

Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein untersucht

industriellen Einsatz der Membrantechnik in der Textilveredlungsindustrie

Hinter dem abstrakten Titel "Aufbereitung, Recycling und

Wiederverwertung von Abwasser, Restflotten und Konzentraten der

Membrantechnik aus der Textilveredlungsindustrie" versteckt sich ein

Forschungsvorhaben, dessen Ergebnisse in ökologischer und ökonomischer

Hinsicht für die betroffenen Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen

versprechen. Chemiker und Veredlungstechniker des Fachbereichs Textil- und

Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, die

Moerser Ingenieurgesellschaft MDS Prozesstechnik und der Krefelder

Textilveredler Voss, Biermann, Labaczek (VBL) werden bei ihren

Forschungsarbeiten vom NRW-Umweltministerium mit 517.000 Euro gefördert.

Dabei besteht das Ziel darin, die beim Veredlungsprozess - dem Färben

und Beschichten von Textilien - entstehenden Abwässer soweit zu reinigen,

dass sie als Frischwasser erneut verwendet werden können. Laborversuche

haben gezeigt, dass das grundsätzlich möglich ist. Ob und wie es mit

unterschiedlichen Farbstoffen, textilen Materialien und

Veredlungstechnologien in der industriellen Praxis funktioniert, sollen

die Forschungsarbeiten zeigen. Dabei werden mit der Ultrafiltration und

der Umkehrosmose zwei Membrantechniken eingesetzt, die sich in ihrer

Wirkung ergänzen, erläutern Prof. Dr. Marie-Louise Klotz und Prof. Dr.

Ulrich Eicken vom Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik und Dr.

Dieter Böttger, Geschäftsführer der Firma MDS. Bei der Ultrafiltration

durchlaufen die Abwässer nach dem "Veredlungsbad" einen Filter, in dem die

Farbstoffpartikel abgetrennt werden. Die gelösten Inhaltsstoffe wie

Farbstoffe, Tenside und Salze werden dann mit der Umkehrosmose eliminiert,

ein Verfahren, das wie die Meerwasserentsalzung funktioniert. Das

herausgefilterte Konzentrat, zum Beispiel Farbstoffreste, wird biologisch

und chemisch auf seine weitere Verwendungsmöglichkeit untersucht. So sei

auch zu prüfen, sagt Professorin Dr. Klotz, ob es wiederum zur Färbung

oder auch für ganz andere Zwecke eingesetzt werden könne.

Die Reduzierung der Abwassermenge ist in der Textilveredlungsindustrie

eine vordringliche Aufgabe. Die sehr strengen deutschen Gesetze und die

nicht unerheblichen Abwasserabgaben - aus ihnen wird übrigens auch das

Forschungsprojekt finanziert - zwingen die Unternehmen, ihren

Wasserverbrauch weiter zu senken. Zwischen 80 und 90 Prozent Einsparung,

schätzt Dr. Dieter Böttger, ließen sich aufgrund der Forschungsarbeiten,

deren Umsetzbarkeit jeweils direkt beim industriellen Partner in Krefeld

überprüft wird, erzielen. Dabei sei die Verringerung der "Schmutzfracht"

grundsätzlich als wichtiger einzustufen als die der Wassermenge, so Prof.

Dr. Ulrich Eicken: "Das Wasser muss brauchbar sein". Erste Anfragen aus

dem Ausland nach Prüfergebnissen liegen bereits vor.

Neuer Ansatz für Reinigung verseuchten

Grundwassers

Pressemitteilung Universität Leipzig, 22.04.2005 14:19

Die Universität Leipzig präsentiert auf der Internationalen Fachmesse

für Wasser-Abwasser-Abfall-Recycling (IFAT) in München, 25. - 29. April

2005, der Leitmesse für Umwelt und Entsorgung, neueste

Forschungsergebnisse für die Reinigung von Wässern aus dem Institut für

Analytische Chemie der Fakultät für Chemie und Mineralogie. Die

Kontamination der Böden an Standorten ehemaliger Munitionsfabriken sowie

in militärisch genutzten Anlagen durch Sprengstoffe und Abbauprodukte

(sprengstofftypische Verbindungen - STV) führt zu Beeinträchtigungen der

Qualität des Grundwassers. Dies wird in Elsnig, Kreis Torgau-Oschatz, auf

dem Gelände der ehemaligen WASAG (Westfälisch-Anhaltinische-Sprengstoff-Aktiengesellschaft)

näher untersucht.

Ein neuer Ansatz zur Aufbereitung von STV-kontaminierten Wässern wird

im Rahmen eines Verbundvorhabens durch ein zweistufiges

Reinigungsverfahren realisiert. In der ersten Stufe erfolgt die Adsorption

von STV an bestimmten Polymeren (solchen mit räumlich globularer Struktur/RGS).

In der zweiten Stufe werden die bei der Regeneration der

RGS-Adsorberkolonnen anfallenden Stoffverbindungen einem mikrobiellen

Abbau unterzogen. Dieses Konzept stellt eine Alternative zu

konventionellen Reinigungsverfahren auf der Basis von Aktivkohle dar.

Für die Optimierung der verschiedenen Reinigungsschritte muss eine

leistungsfähige problemorientierte Analytik eingesetzt werden. Die

Herausforderung für die analytische Verfahrensentwicklung liegt in der

großen Breite der zu untersuchenden Verbindungen, die durch

Stoffumwandlung der primären STV gebildet werden. Analytische Verfahren

mit hoher Selektivität und ausgezeichnetem Nachweisvermögen sind

erforderlich, um bisher nicht geklärte Stoffumwandlungswege zu

untersuchen. Die Entwicklung eines neuen Analysenverfahrens soll klären

helfen, ob Hydrazine (Verbindungen von Stickstoff mit Wasserstoff) als

Abbauprodukte des Sprengstoffs Hexogen gebildet werden.

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützte

Projekt wird von der Universität Leipzig in Kooperation mit Partnern der

Universität Hamburg sowie den Firmen Utt-Umwelttechnologietransfer GmbH

(Berlin) und UTS-Umwelttechnik- und Sanierungsgesellschaft mbH (Potsdam)

durchgeführt.

Wassermänner und Wasserfrauen im Imax

Preisverleihung Kreativwettbewerb

Wien (pts/19.04.2005/17:26)

- Rund 250 Schüler und Schülerinnen kamen am 19. April ins IMAX Wien um

bei der Preisverleihung des Kreativwettbewerbes "Wassermänner und

Wasserfrauen" dabei zu sein.

Dieser Kreativwettbewerb fand im Rahmen der "Wasserwochen" im IMAX

statt, bei denen sich 5.000 Schüler und Schülerinnen IMAX - Filme zum

Thema Wasser angesehen haben.

Der Wettbewerb wurde in Kooperation mit den Wiener Wasserwerken und dem

Pädagogischen Institut der Stadt Wien durchgeführt. Fast 600 Arbeiten

wurden eingereicht und der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt: Collagen,

Fotografien, Crash-Techniken, Modelle aus Ton oder Wachsmalkreiden kamen

zum Einsatz.

Die Bewertung erfolgte in den Kategorien Volksschulen, Kooperative

Mittelschulen, Sonderpädagogische Zentren und erstmalig gab es einen

Zusatzpreis für besondere Originalität und Ausführung. Die Jury bestand

aus Vertretern des PI Wien - hauptsächlich aus dem Bereich der

Bildnerischen Erziehung.

Der Chef der Wiener Wasserwerke DI Hans Sailer betonte die Aufgabe der

Wasserwerke "sich nicht nur um den technischen Ablauf der Wasserversorgung

zu kümmern, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen das richtige

Bewusstsein im Umgang mit Wasser zu schaffen".

Der österreichische Wetterexperte und Wissenschaftsjournalist Andreas

Jäger stellte im Rahmen der Preisverleihung sein neues Buch "Carlas

wunderbare Wetterreise" vor und überreichte den Siegerklassen auch gleich

ihre Gewinne.

Anammox-Bakterien entfernen Stickstoff aus Ozean

Pressemitteilung Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie,

18.04.2005 19:40

Stickstoffverbindungen sind der Dünger, der die

Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen mit kontrolliert, und dadurch die

Grundlage für alle Lebensformen auf der Erde darstellt. Das Meer verliert

aber ständig an Stickstoff, weil besondere Bakterien es abbauen und als

Stickstoffgas in die Atmosphäre freisetzen. Mit ausgefeilten

Analysetechniken konnten Bremer Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut

für marine Mikrobiologie zusammen mit ihren niederländischen Kollegen von

der Universität Nijmegen jetzt vor der Küste Namibias einem bisher

ungeklärten Phänomen im Stickstoffhaushalt des Meers auf die Spur.

In den sauerstoffarmen Gebieten des Ozeans ist ein mikrobieller Prozess

am laufen, der für 30 bis 50% der globalen Verluste an stickstoffhaltigen

Nährstoffen aus dem Meer verantwortlich ist. In der neuesten Ausgabe des

hoch angesehen Fachblatts Proceeding of the National Academy of Science (PNAS)

erklären sie, dass dieser Prozess nicht wie lange angenommen über die

Denitrifikation abläuft, sondern überraschenderweise unter Ausschluß von

Sauerstoff mit Hilfe von Anammox-Bakterien geregelt wird. Die vor Namibia

jetzt entdeckten Bakterien sind den Forschern keine Unbekannten. Kuypers

und seine Kollegen wiesen sie schon 2003 im Schwarzen Meer nach, jetzt

wurden sie auch im Ozean fündig.

Vor Namibias Küste sorgt der Benguela-Strom durch sein Auftriebssystem

für Nachschub von Nährstoffen, die für einen reich gedeckten Tisch sorgen.

Hier bedienen sich nicht nur die kleinen Fische, auch große Wale kommen

hierher. Die Anammox-Bakterien entfernen einen Großteil des Ammoniums aus

dieser Nahrungskette, das dabei freiwerdende Stickstoffgas entweicht in

die Atmosphäre und nur ein geringer Bruchteil davon kann von

Cyanobakterien und Algen wieder eingefangen und wieder ins System

eingeschleust werden.

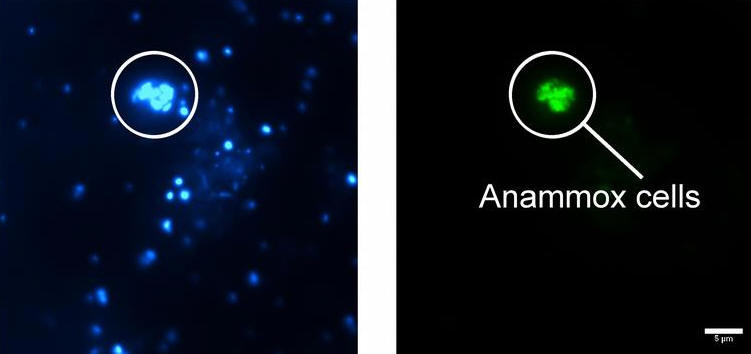

Die Forscher fuhren eine ganze Batterie an Analysemethoden auf, um

dieses Puzzle zu lösen. Mit einer einzigartigen Kombination von

mikrobiologischen Techniken wie hochauflösenden Nährstoff- und

Lipidprofilen, isotopenmarkierten Fütterungsexperimenten und

molekularbiologischen Techniken wie Fluoreszenzmikroskopie gelang es ihnen

nachzuweisen, dass diese Bakterien in den sauerstoffarmen Zonen in 100

Meter Wassertiefe für die Beseitigung von diesem Nährstoff verantwortlich

sind.

Diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen für das

wissenschaftliche Verständnis des Stickstoffkreislaufs. Die mathematischen

Modelle, die die globale Stickstoffbilanz beschreiben, müssen jetzt

revidiert werden, denn dieses neu entdeckte "Leck" hat direkten Einfluss

auf die Berechnung des Kohlenstoffkreislaufs und damit auf langfristige

Klimaabschätzungen.

Denitrifikation

Die Ergebnisse widerlegen die bisherigen Vermutungen, dass die

sogenannte Denitrifikation (Umsetzung von Nitrat über Nitrit mithilfe von

organischer Materie und Bakterien zu Stickstoffgas) für die Freisetzung

von Stickstoff alleine verantwortlich ist.

Neue Spezies

Die Anammox-Bakterien aus dem Atlantik sind nahe Verwandte der Spezies

aus dem Schwarzen Meer (Kuypers et al, Nature, 8 April 2003). Sie

enthalten ebenfalls die einzigartigen leiterförmigen Moleküle (Ladderane),

die in der Membran einer Organelle über Ätherbrücken verankert sind und

diese so stabilisieren. Hier läuft die Umsetzung von Ammonium zu

Stickstoffgas ab. Ähnliche Strukturen kannte man bisher nur bei den

"Urbakterien", den Archaeen.

Abwasserreinigung in Kläranlagen

Der Anammox-Prozess ist nicht nur von akademischem Interesse, sondern

bietet eine vielversprechende Alternative zu der klassischen Methode in

Kläranlagen, Stickstoffverbindungen zu entfernen. Die Kosten reduzieren

sich auf ca. 10% und gleichzeitig verringert sich der Ausstoß des

Treibhausgases Kohlendioxid um 88%. In Rotterdam setzte man diese

Erkenntnisse jetzt um und nahm die weltweit erste auf Anammox-basierende

Großkläranlage in Betrieb.

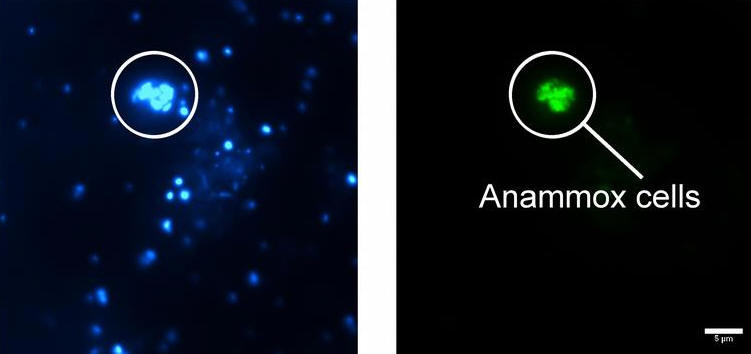

Fluoreszenz-Mikroskopie der Anammox-Bakterien. Rechts die spezifisch

angefärbten Anammox-Bakterien, links erkennt man alle Mikroorganismen in

der Probe.

Wasser für Beijing mit Ilmenauer Systemtechnik

Pressemitteilung Technische Universität Ilmenau, 18.04.2005 15:04

Ob Wasser- und Energiemanagementsysteme oder der Tauchroboter "Seebär"

- die Systemtechniker der TU Ilmenau und des Fraunhofer AST Ilmenau haben

mit ihren Forschungsergebnissen schon oft von sich reden gemacht. Mit dem

deutsch-chinesischen Großprojekt "Management- und Entscheidungshilfesystem

zur Verteilung der Wasserressourcen in der Region Peking" stellen sie sich

jetzt Herausforderungen von ganz neuer Dimension.

Gemeinsam mit dem Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB

Karlsruhe, dem Fraunhofer Representative Office Beijing (Peking) und der

Beijing Water Authority (BWA) haben die Ilmenauer Wissenschaftler um

Professor Jürgen Wernstedt die gewaltige Aufgabe übernommen, die

Wasserversorgung im Großraum Peking zu sichern. Das Forschungsvorhaben

wird vom BMBF und dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und

Technologie mit insgesamt acht Millionen Euro gefördert.

Ein derart komplexes Vorhaben wurde von den Wissenschaftlern aus

Ilmenau bisher noch nicht bearbeitet. Professor Jürgen Wernstedt: "Das

Projekt verbindet erstmals die umfassenden Erfahrungen der chinesischen

Partner bei der Bewirtschaftung extrem großer Wasserversorgungsgebiete mit

den Kompetenzen der Ilmenauer und Karlsruher Ingenieure und

Wissenschaftler bei der Entwicklung von Computersimulationen und

Entscheidungshilfesystemen für hydrologische Systeme sowie für

Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungssysteme. Wir sind stolz darauf, an

diesem bedeutendem bilateralen Forschungsvorhaben mitwirken zu können."

Projektziel ist die Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems für die

optimale Versorgung der im Großraum Peking lebenden rund 16 Millionen

Menschen sowie der hier ansässigen Industrie und Landwirtschaft. Insgesamt

werden in Peking jährlich mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt.

Mit welchen Größenordnungen es die Forscher dabei zutun haben, erläutert

Gruppenleiter Dr. Thomas Rauschenbach: "Das Versorgungsgebiet umfasst mit

16.000 Quadratkilometern etwa die Fläche Thüringens, dies jedoch mit der

achtfachen Einwohnerzahl und außerdem zahlreichen Talsperren, Flüssen,

Kanälen, Rohrleitungssystemen, Oberflächen- und Grundwasserwerken sowie

leistungsstarken Pumpstationen. Hinzu kommen besondere topografische und

klimatische Bedingungen mit langen Trockenzeiten auf der einen und

Hochwassergefahren auf der anderen Seite sowie einer bis an die Grenzen

ausgeschöpften Wasservorhaltung. Unsere Aufgabe ist es, durch Planung,

Simulation und Kalkulation ein Wasserkreislauf-System aufzubauen, das -

schritthaltend mit der Bevölkerungsentwicklung - den Bedarf an Wasser

langfristig deckt."

Die Vorbereitungszeit für das Großprojekt betrug fast drei Jahre. In

dieser Zeit fanden zahlreiche gegenseitige Besuche in China und

Deutschland statt. Nachdem Ende Februar der Projektstart erfolgte, richten

die Forscher ihr Augenmerk nun besonders auf Meilensteine wie die

Sicherung der Wasserversorgung zu den Olympischen Sommerspielen 2008 in

Peking. Ein weiteres Etappenziel soll bis 2010 mit der Einbindung eines

großen Kanals in das Wasserversorgungssystem von Peking erreicht werden.

Dabei ist Wasser des Yangtse über eine Entfernung von mehr als 1000

Kilometern zuzuleiten. Darüber hinaus stehen Projekte für eine gezielte

Abwasseraufbereitung für die Landwirtschaft und eine natürliche Reinigung

des Abwassers auf dem Plan.

Mehr als die Hälfte der Flüsse fließen nicht

mehr

Globale Zerstörung der fließenden Binnengewässer dramatisch

Umea/Boulder (pte/15.04.2005/12:10)

- Von den großen Strömen der Erde sind mehr als die Hälfte in Dämme

gezwungen und fließt nicht mehr. Ein Forscherteam der schwedischen

Universität von Umea http://www.umu.se

hat die großen Flüsse genau untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass

die Folgen des Dammbaus massive Auswirkungen auf die Umwelt haben, denn

Fließgeschwindigkeit und Bodenerosion hängen damit zusammen, berichtet das

Wissenschaftsmagazin Nature

http://www.nature.com .

Das Team um Christer Nilsson hat die 292 großen Flusssysteme der Welt

untersucht. 172 dieser Flüsse sind durch Dämme beeinträchtigt, in Europa

sind es sogar mehr als 60 Prozent. Einzige Ausnahmen bildet die

vergleichsweise dünn besiedelte Region Australiens, Neuseelands und der

pazifischen Inselwelt. Dort sind nur 17 Prozent der Flusslandschaften

durch Dämme verändert. Die Veränderungen für die umliegenden Regionen und

für die Flüsse selbst beschreibt auch der Wissenschaftler James Syvitski

von der University of Colorado in Boulder. Die Dämme verhindern nämlich,

dass abgelagerte Sedimente von den Flüssen ins Meer transportiert werden.

In den Mündungen der Flüsse entstehen dadurch häufig schwere Schäden durch

Erosion. Ein Beispiel hierfür ist das Mississippi-Delta.

Nach Nilssons Angaben sind insbesondere für Südasien und Südamerika

gewaltige Staudämmprojekte vorgesehen. Alleine am Yangtse-Fluss in China

sind neben dem umstrittenen Drei-Schluchten-Projekt 49 weitere Dämme

geplant. "Wenn Menschen das globale Bild der zerstörten Flusslandschaften

sehen, agieren sie anders", so der Experte. Echte natürliche Flussläufe

werden immer seltener. Die Wissenschaftler hoffen, dass insbesondere bei

den geplanten aber heftig umstrittenen Großprojekten ein Umdenken

einsetzt. Auch der britische Wissenschaftler Mike Dunbar vom Centre for

Ecology and Hydrology in Wallingford hofft, dass die Forschungsergebnisse

wie ein Weckruf wirken.

Weitere Informationen: World Commission on Dams

http://www.dams.org

Pressemitteilung Freie Universität Berlin, 14.04.2005 12:20

In seltenen Fällen muss auch der Feind eines Freundes geschützt werden.

So verhält es sich mit den Protozoen, die sich im Klärschlamm tummeln und

dort die Bakterien fressen, die die eigentliche Abwasserreinigung

besorgen. Dr. Wilfried Pauli, Biologe an der Freien Universität Berlin,

hat dazu einen Test entwickelt, mit dem die Schädlichkeit von neuen

Produkten auf die Protozoen gemessen werden kann, und zwar bevor es zu

spät ist, so wie es die EU fordert. Doch bevor das neue Verfahren

eingeführt werden kann, muss bewiesen sein, dass es vom Nordkap bis nach

Sizilien die gleichen Ergebnisse bringt. Deshalb beginnt im Mai ein so

genannter Ringtest.

Die Protozoen sind sozusagen die Fresser der Fresser. Wenn sie die

Bakterien nach getaner Reinigungsarbeit nicht entsorgen, arbeitet ein

Klärschlamm nicht mehr richtig. "Das geschieht immer wieder, dann wird das

Abwasser nicht mehr gereinigt und verschmutzt die Umwelt", sagt Wilfried

Pauli. Das ist nicht nur ökologisch bedenklich, sondern auch ein

finanzielles Problem für die Kläranlagen. Sie müssen Strafen zahlen, wenn

sie mehr organisches Material in die Flüsse leiten als erlaubt ist. Trotz

des Risikos und damit auch handfesten Interesses der Wasserbetriebe

existiert bisher kein Test, mit dem neue Chemikalien darauf geprüft werden

können, ob sie die Protozoen angreifen. "Das Problem ist", so Wilfried

Pauli, "dass wir die Funktion einerseits im sehr komplexen natürlichen

Lebensraum testen müssen, andererseits aber einfach erfassbare Indikatoren

brauchen." Deshalb benutzt der Test den so genannten Belebtschlamm, der in

Kläranlagen anfällt, in ganz Europa verfügbar ist, und solch einen

funktionierenden Bakterien-Protozoen Lebensraum darstellt. Dazu gibt

Wilfried Pauli die Chemikalie, deren Schädlichkeit untersucht werden soll.

Der Clou ist nun, dass der Wissenschaftler die Bakterien nicht etwa mit

organischem Material füttert, um die Nahrungskette über die Bakterien zu

den Protozoen in Gang zu setzen. Denn dann würde zum Beispiel die

Vermehrung der Bakterien das Ergebnis verfälschen. Stattdessen gibt er

neue inaktivierte Bakterien dazu. Sie trüben das Wasser, bis sie von den

Protozoen abgebaut werden. Das geschieht allerdings nur, wenn die

Protozoen nicht durch die Chemikalien angegriffen worden sind. Die

Wassertrübung ist damit ein Indikator für die Schädlichkeit der

Chemikalien auf diese Mikroorganismen.

Damit ein Test europaweit offiziell eingeführt werden kann, muss er für

die Chemikalien-Kontrolleure überall nachvollziehbar sein, nach genau

festgelegten Richtlinien ablaufen und unabhängig von Klima oder

Laborausstattung zum gleichen Ergebnis führen. "Ich muss zeigen, dass, was

ich entwickelt habe, überall klappt", sagt Wilfried Pauli. "Jetzt legen

wir das Vorgehen fest und ab Mai beginnt dann der Ringtest in mehreren

europäischen Ländern." Er soll Mitte 2006 abgeschlossen sein.

Mit diesem

kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst

eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in

Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im

Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In

den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können

bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena. Mit diesem

kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst

eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in

Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im

Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In

den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können

bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.

© Christian Bardele, Universität Tübingen

Schritt für Schritt: Umweltmanagement in kleinen

und mittleren Unternehmen

Pressemitteilung Umweltbundesamt (UBA), 12.04.2005 13:47

Umweltbundesamt (UBA) und Bundesumweltministerium (BMU) veröffentlichen

neue Broschürenreihe im Internet

Die Einführung eines Umweltmanagements bringt auch in kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) wirtschaftliche Vorteile. Sie sparen zum

Beispiel Energie sowie Material. Zudem gibt es einen Imagegewinn. Das

belegen zahlreiche Beispiele aus der Praxis. Dennoch scheuen sich viele

KMU vor einem solchen Schritt. Ihnen fehlt oftmals die Zeit, das Wissen

und das Geld, ein systematisches Umweltmanagement im Betrieb umzusetzen.

Die neue Broschürenreihe "Schritt für Schritt ins Umweltmanagement"

leistet einen Beitrag, diese Einstiegshürden zu verringern. Sie stellt

Konzepte vor, die sich in der Praxis bewährten. Mit deren Hilfe können die

Unternehmen ein Umweltmanagement stufenweise und mit geringem Aufwand

aufbauen. Selbst das hohe Niveau des Umweltmanagementsystems EMAS lässt

sich auf diese Weise in kleinen, praktikablen Schritten erreichen.

In der neuen Veröffentlichungs-Reihe erschienen bisher vier Broschüren,

die auf den Internetseiten des UBA und des BMU zum Herunterladen

bereitstehen. Sie stellen jeweils einen Umweltmanagementansatz vor, der

sich besonders gut für den Einstieg in ein systematisches

Umweltmanagementsystem eignet. Es sind: das "Umweltsiegel des Handwerks",

das "Ecomapping"-Konzept, die im kirchlichen Bereich erfolgreich

angewandten Ansätze "Grüner Gockel/Grüner Hahn" sowie das "Ecocamping"-Konzept,

das speziell für Camping-Unternehmen nutzbar ist. Auf den Internetseiten

des UBA finden Sie die Veröffentlichungen unter den Links:

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2877.pdf

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2878.pdf

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2879.pdf

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2880.pdf

Die Broschüren informieren über Aufwand und Nutzen der Konzepte sowie

den schrittweisen Aufbau des Umweltmanagements. Außerdem geben sie Tipps

zu Finanzierungsmöglichkeiten.

scienceticker.info 12.4.2005

Nach der Klärung wird Abwasser immer häufiger mit ultraviolettem Licht

bestrahlt, um noch vorhandene Krankheitserreger unschädlich zu machen.

Eine besonders effektive UV-Quelle wurde nun im Rahmen eines EU-Projektes

entwickelt. In ihr wird zunächst ein extrem heißes Plasma erzeugt, das

dann die energiereiche Strahlung abgibt.

Gegen Mikroben hilft UV-Licht: Bei ausreichender Dosierung schädigt

Strahlung mit einer Wellenlänge um 254 Nanometer das Erbgut von Bakterien,

Pilzen und Viren derart, dass die Keime sich nicht mehr vermehren können.

Nicht nur Krankenhäuser, sondern immer häufiger auch kommunale Kläranlagen

setzen auf die Bestrahlung des Abwassers. Allerdings wird bei

herkömmlichen Quecksilberdampflampen maximal ein Drittel der

hineingesteckten Energie in Form von UV-Licht abgestrahlt, der Rest

erwärmt das Wasser lediglich. Zudem beträgt die Lebensdauer dieser Lampen

im Dauerbetrieb weniger als ein Jahr.

Ohne verschleißanfällige Elektroden kommt dagegen ein UV-Strahler aus,

den Anja Flügge von der Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe in

Stuttgart und ihre Kollegen aus vier europäischen Ländern entwickelt

haben. Darin wird Mikrowellen-Strahlung über Zuleitungen in eine Kammer

geleitet und reißt Elektronen und Atomkerne einer darin enthaltenen

Gasmischung auseinander. Erst das so erzeugte Plasma strahlt

ultraviolettes Licht ab. "Wichtig ist die Zusammensetzung des Gases",

erklärt Flügge, "denn darüber können wir - im Gegensatz zu herkömmlichen

Lampen - die Wellenlänge der emittierten Strahlung in gewissen Grenzen

einstellen." Die UV-Quelle könne so an verschiedene Keimarten angepasst

werden.

Entwickelt wurde das Strahlerkonzept im Rahmen des EU-Projektes "PlasLight".

Bei dem derzeit am weitesten entwickelten Prototyp geht die UV-Strahlung

durch zwei 40 mal 40 Zentimeter große Quarzfenster auf das vorbeiströmende

Wasser über. Eingebettet ist die Quelle in einen mobilen Versuchsstand,

sodass sie sich vor Ort an unterschiedlichen Abwässern testen lässt.

Die Geldquelle - Das Milliardengeschäft mit dem

Wasser

3sat-online 12.4.2005

Sorina lebt mit ihren 6 Kindern in einem Slum in Manila. Die Cholera

haben sie nur knapp überlebt. Das verschmutzte Leitungswasser hatte sie

infiziert. Mineralwasser in Flaschen kann sich Sorina nicht leisten.

Manila, die Metropole der Philippinen, hat die staatliche Wasserversorgung

privatisiert und internationale Konzerne übernahmen das Wassergeschäft.

Sie versprachen sauberes, billiges Wasser und neue Anschlüsse - doch

stattdessen explodierten die Preise und die Qualität sank. Nach

UNO-Angaben mangelt es weltweit mehr als 1,1 Milliarden Menschen an

sauberem Wasser, was zu mehr als drei Millionen Todesfällen im Jahr führt.

In den Slums von Manila

Dieses Wasserchaos droht in Deutschland nicht. Aber auch hier verkaufen

immer mehr Kommunen ihr Wasser an große private Wasserversorger. Zum

Beispiel Berlin, das sich für 1,7 Milliarden Euro die Hälfte seiner

Wasserversorgung von den "global player" RWE und Veolia abkaufen ließ.

Seit 2004 müssen die Berliner 15 Prozent mehr Gebühren zahlen, in diesem

Jahr kommen noch mal 5,4 Prozent dazu, denn RWE/Veolia wurde für 29 Jahre

eine Rendite von 8 Prozent pro Jahr garantiert.

Auch in Buenos Aires hat die Privatisierung zu exorbitant steigenden

Preisen geführt, genauso wie in Teilen Uruguays. Zwar ist dort in der

Verfassung festgeschrieben, dass Trink- und Abwassersysteme ausschließlich

öffentlich betrieben werden dürfen, doch Präsident Tabaré Vázquez sieht

keinen Anlass, den europäischen Wasserkonsortien Aguas de la Costa ( =

Suez aus Frankreich) zu kündigen. Seitdem die Wasserversorgung des

Küstenstreifens nördlich von der Touristenhochburg Punta del Este

privatisiert wurde, stieg der Preis auf das 7 bis 16-fache des

uruguayischen Durchschnitts und kostenlose Wasserstellen wurden

abgeschafft. Dass vor allem die Franzosen eine Vorreiterrolle auf dem

Gebiet der privaten Wasserversorgung innehaben, ist kein Zufall: Acht von

zehn Franzosen beziehen ihr Wasser von einem privaten Anbieter. Auch in

Frankreich ist das nicht unumstritten, denn nur drei Konzerne machen den

größten Teil des Geschäftes. Ihr Vorgehen ist oft dubios: mangelnde

Transparenz der Vertragsinhalte, saftige Preiserhöhungen und

Monopolpraktiken. Die Gemeinden sind nicht in der Lage, die von den

Privatunternehmen erstellten Rechnungen auf sachliche Richtigkeit zu

prüfen. Solche Missstände, die seit Jahren durch öffentliche

Untersuchungen aufgedeckt wurden, zeigen zweifellos eine Form der

strukturellen Korruption.

Demonstration für sauberes Trinkwasser

Deswegen wächst in vielen Städten der Widerstand gegen den Ausverkauf

des guten Wassers. Wasser ist zum Top-Thema der Globalisierungsdiskussion

geworden. Trinkwasser muss in öffentlicher Kontrolle bleiben, fordern die

Privatisierungsgegner. Wasserleitungen sind immer nur Einmal vorhanden,

echte Marktwirtschaft könne es nicht geben, so die Kritiker. Deswegen sei

hier die Monopolisierung vorprogrammiert. "Wasser ist Lebensgrundlage und

nicht fürs Börsenmonopoly".

Doch Multis wie Nestlé oder Danone haben es längst geschafft, Europäer

und Amerikaner "an die Flasche" zu bringen. Mineralwasser ist ein

Boomprodukt. Statt billigeres Wasser aus dem Hahn trinken wir Deutschen

allein mehr als 120 Liter Evian, Vittel oder etwa Gerolsteiner pro Jahr

und bezahlen gerne das Hundertfache dafür. Flaschenwasser verspricht

Jugend, Fitness und ist ein Produkt mit lukrativer Gewinnspanne, vor allem

in den Schwellenländern, wo die Wasserversorgung den Menschen kein

trinkbares Wasser zu liefern vermag.

Filmhinweis und bebilderter Text sowie Literaturhinweise bei

3sat

Die Versorgung mit frischem Nass und sauberen sanitären Anlagen ist

weltweit noch ungenügend / Von Jürgen Trittin

Frankfurter Rundschau 11.4.2005

1,1 Milliarden Menschen haben noch keinen geregelten Zugang zu einer

angemessenen Wasserversorgung und fast 2,6 Milliarden leben ohne Zugang zu

jedweder Sanitärversorgung. Das Monitoring-Programm von WHO und Unicef hat

festgestellt, dass es bis 2002 gelungen ist, gut 83 Prozent der

Weltbevölkerung den Zugang zu einer geregelter Wasserversorgung zu

ermöglichen. Das entspricht einem zusätzlichen Anschluss von 1,1

Milliarden Menschen seit 1990 und ist zweifellos ein großer Erfolg

einzelner Staaten und internationaler Kooperation. Allerdings haben nicht

alle Regionen große Fortschritte gemacht. Im Afrika südlich der Sahara

haben nur 58 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Sehr viel geringer sind die Fortschritte bei der sanitären

Grundversorgung. Diesen Zugang hatten 2002 weltweit nur 58Prozent. Die

Steigerung gegenüber 1990 betrug nur neun Prozent. Auch hier sind die

Zahlen für Afrika südlich der Sahara und für Südasien deutlich geringer.

Vor allem Bewohner ländlicher Regionen und urbane Arme, insbesondere

Slumbewohner, müssen unter sehr viel schlechteren Bedingungen leben.

Rechnet man das Bevölkerungswachstum ein, müssen wir bis 2015 für 1,5

Milliarden Menschen Zugang zu sauberem Wasser schaffen - also jeden Tag

für 274 000 Menschen. Für circa zwei Milliarden müssen bis 2015

grundlegende Sanitäreinrichtungen bereitgestellt werden - also für 370 000

täglich. Wenn wir keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, würden wir 2015

das Entwicklungsziel im Sanitärsektor um mehr als 500 Millionen verfehlen.

Und nicht nur das: Auf dem Millenniumsgipfel hat die

Staatengemeinschaft unter dem übergreifenden Ziel der Armutsbekämpfung

acht prioritäre Handlungsfelder verabschiedet, die z.T. sehr eng mit der

Wasserpolitik verbunden sind.

Wo stehen wir?

Ziel Nr. 1, die Bekämpfung absoluter Armut, ist ohne Zugang zu Wasser

nicht möglich.

Auch Ziel Nr. 2, grundlegende Bildung für alle Mädchen und Jungen,

können wir ohne Wasser- und Sanitäreinrichtungen in Elternhäusern und

Schulen nicht erreichen. Ohne gut funktionierenden Wasserzugang in der

Nähe müssen die Töchter über weite Strecken Wasser nach Hause schleppen -

statt zur Schule zu gehen.

Ziel Nr. 4, die Reduzierung der Kindersterblichkeit, ist nur möglich,

wenn wir den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung verbessern.

Ziel Nr. 7, ökologische Nachhaltigkeit, kann ohne richtig

bewirtschaftete Wasserressourcen nicht gelingen. (...)

Dass 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser

haben, liegt in den meisten Regionen nicht an Süßwassermangel, sondern

daran, dass bestimmte Gruppen zu viel für sich beanspruchen oder es ohne

Rücksicht auf Mensch und Natur verschmutzen. 70 Prozent des Süßwassers

wird in der Landwirtschaft verbraucht bzw. vielfach in ineffizienten

Bewässerungssystemen verschwendet. Einmal entstandene Schäden am Ökosystem

zu beheben, erfordert enorme Anstrengungen und Kosten. Wüsten wieder

fruchtbar zu machen, kann zwar gelingen - wie in Rajasthan (Indien) mit

der Anlage traditioneller Seen. Es erfordert aber viel know how und ein

großes Engagement der lokalen Bevölkerung.

Gefordert sind daher rasches und entschlossenes Handeln, um solche

gravierenden Schädigungen des Ökosystems zu begrenzen oder zu vermeiden.

Denn Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Es ist durch nichts

substituierbar! Die Bundesregierung begrüßt sehr, dass der

Sozialpakt-Ausschuss des Ecosoc im November 2002 erklärt hat, dass der

Zugang zu Trinkwasser, zu Wasser für hygienische Zwecke und zur

Nahrungsmittelproduktion Menschenrecht im Sinne des Pakts über soziale und

wirtschaftliche Menschenrechte ist.

Das Bevölkerungswachstum, das vielerorts die erreichten Verbesserungen

relativiert, ist nur eine Schwierigkeit bei der Erreichung der

Entwicklungsziele. Die weltweit zunehmende Verstädterung verstärkt den

Druck auf die Wasserressourcen. Wir müssen intelligente Lösungen

entwickeln, um trotzdem eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu

gewährleisten. In 35 Jahren werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in

Städten leben. Wir verschwenden und belasten Wasser durch Landwirtschaft,

Industrie, Bergbau und Handwerk, weil Wasser allzu oft ein low cost-Faktor

ist. Die Zahl der Wasserschadensgebiete wächst. (...)

Das gängige Leitbild von Wohlstand führt zu verschwenderischen

Konsumgewohnheiten. Mancherorts sind Rasensprenger und ein Swimmingpool

Statussymbole. Sind Parkanlagen wie auf den Britischen Inseln auch in

ariden Regionen sinnvoll? Nachhaltige Wasserbewirtschaftung braucht

kulturelle Vielfalt statt globaler Monokultur.

Wirtschaftliche Entwicklung erhöht den Wasserbedarf. Eine neue

Weltbankstudie prognostiziert, dass der jährliche Wasserbedarf in China

sich von heute 120 Milliarden Tonnen auf 400 Milliarden Tonnen in 2030

steigern wird. Schon jetzt fallen in China - u.a. wegen der 80 000

Staudämme - jedes Jahr im Schnitt 2000 Seen und Flüsse trocken. Selbst ein

so großer Strom wie der Gelbe Fluss erreicht inzwischen monatelang nicht

mehr das Meer.

Hinzu kommt der Klimawandel. Er wirkt sich unmittelbar und massiv auf

den Wasserhaushalt der Erde aus, nicht nur in Form von Dürren. Starkregen

füllen kaum die Süßwasserspeicher auf, sondern schwemmen stattdessen sogar

die fruchtbare Erdkrume weg. Der Klimawandel wird regionale

Wasserhaushalte drastisch verändern, selbst wenn die Erhöhung der globalen

Durchschnittstemperatur unter zwei Grad bleibt. Die Veränderung regionaler

Wasserkreisläufe würde Megastädte in asiatischen Entwicklungsländern

derart stark in Mitleidenschaft ziehen. Weltweit würden mehr als zwei

Milliarden Menschen zusätzlich unter Wasserknappheit leiden müssen.

All diese Faktoren führen dazu, dass sich die Wasserkrise ohne

geeignete Gegenmaßnahmen weiter verschärft. Gewalttätige Konflikte um

Wasser sind heute Realität. (...) An der Grenze zwischen Kenia und

Äthiopien starben 30 Menschen in einem Konflikt um Wasser, rund 30 000

wurden vertrieben. Forscher gehen davon aus, dass in 30 Jahren die Hälfte

der Menschheit in stark wassergefährdeten Gebieten leben wird. Die Zahl

der Umweltflüchtlinge wird sich in den nächsten 20 Jahren auf 100

Millionen vervierfachen. Ziel muss angesichts all dieser wachsenden

Gefahren sein, grenzüberschreitende Wasserläufe zum Anlass für Kooperation

zu machen, z.B. internationalen Kommissionen für eine gerechte

Wassernutzung zu vereinbaren.

Die Komplexität und die Bedeutung dieser zwei Entwicklungsziele machen

es zwingend,

- alle Akteure aktiv einzubinden - seien es die lokalen

Wasserkonsumenten, die lokale Verwaltung, zivilgesellschaftliche

Initiativen, nationale Regierungen oder internationale Organisationen;

- Wasser- und Sanitärfragen hohe Priorität auf allen Ebenen des

Handelns zu geben;

- durch ökologisch verantwortungsvolle Bewirtschaftung der gesamten

Wassereinzugsgebiete eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.

Die Commission on Sustainable Development (CSD) muss auf ihrer 13.

Sitzung konkrete Maßnahmen in den Bereichen capacity-building,

Technologietransfer, gute Regierungsführung und Finanzierung vereinbaren

und das Konzept eines umfassenden Gewässerschutzes weiter fördern. Zur

Vorbereitung hat die Bundesregierung im Dezember 2004 hochrangige

internationale Experten eingeladen. Fünf Ergebnisse sind besonders

wichtig:

Was muss getan werden?

- Der Sanitärbereich muss oberste Priorität bekommen. Wenn Schulen und

Krankenhäuser in den ärmsten Regionen der Welt mit Sanitäreinrichtungen

ausgestattet werden, entstehen Synergieeffekte, da sich das positiv auf

Gesundheit und Bildung auswirkt. Priorität für den Sanitärbereich ist ein

Gebot der Geschlechtergerechtigkeit: Denn Mädchen und Frauen werden durch

unzureichende Sanitärversorgung in ihrer Würde verletzt und extrem in

ihren Aktionsmöglichkeiten eingeschränkt, behindert und z. T. sogar

gefährdet.

- Wasserversorgungsstrukturen müssen dezentral aus der lokalen oder

regionalen Gemeinschaft heraus aufgebaut und organisiert werden. Nur so

können sie auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region abgestimmt werden.

Wichtig sind Transparenz, Good Governance und angepasste Technologien.

Aufgrund unserer Erfahrungen mit kommunal organisierten

Versorgungsstrukturen kann Deutschland hier viel beitragen.

- Die finanzielle Unterstützung für eine funktionierende

Wasserversorgung muss aufgestockt werden. Die entsprechende Arbeitsgruppe

des Millennium Projekts hält es für notwendig, öffentlich und privat pro

Jahr insgesamt circa sieben Milliarden US-Dollar bereitzustellen.

Nationale Regierungen im Süden und die Geberländer müssen diesen

Entwicklungszielen mehr Priorität geben. Die Industriestaaten müssen sich

in ihrer Kooperation noch stärker auf arme Regionen und auf die Schicht

der absolut Armen konzentrieren. Die Bundesregierung hat im Sektor

Wasserwirtschaft bereits bewusst den Schwerpunkt auf Afrika gelegt. Auch

die Wasserinitiative der Europäischen Union (Euwi) konzentriert sich auf

Regionen in Afrika, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind. Die

Euwi stellt mit der EU-Wasser-Fazilität zusätzlich 500 Millionen Euro zur

Verfügung. Dazu trägt Deutschland 117 Millionen Euro bei.

Wer muss zahlen?

Notwendig ist aber auch, vor Ort kostendeckende Beiträge zu erheben.

Nur das stellt den langfristigen Betrieb sicher. Denn die Aufbereitung und

Verteilung von Wasser kostet ebenso Geld wie die Entsorgung von Abwässern.

Daher sollten die Nutzer, die bezahlen können, auch zahlen: also

Landwirtschaft, Industrie und finanziell besser gestellte Haushalte. Für

alle anderen Menschen muss der Zugang zu sauberem Wasser subventioniert

werden - so weit er der Sicherung von Grundbedürfnissen dient. (...)

Langfristiges Ziel ist, immer mehr Familien die Überwindung der Armut

zu ermöglichen und sie in den Kreis der Beitragszahler aufzunehmen. Wenn

die lokale oder regionale Gemeinschaft die Wasserdienstleistungen

gemeinsam kostendeckend finanziert, hat dies daher Vorteile gegenüber

einer privatisierten Wasserversorgung. Die lokale oder regionale

Gemeinschaft hat auch das größere Eigeninteresse an nachhaltiger

Wassernutzung, die spätere Generationen nicht übervorteilt. Sie hat - und

das ist mittelfristig besonders wichtig - auch den größeren Einfluss auf

eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftsweise im

Wassereinzugsgebiet.

Wie sieht die Zukunft aus?

- Die regionale Wasserver- und -entsorgung muss den gesamten Naturraum

zum Ausgangspunkt der Planung machen. Man kann lokal nicht sauberes Wasser

sicherstellen, wenn Industrie, Bergbau oder Landwirtschaft ringsum mit

Chemikalien freveln oder den größten Teil des Wassers abzweigen. Nur

intakte Ökosysteme können auf Dauer ausreichend gesundes Trinkwasser zur

Verfügung stellen. Deshalb muss ein guter Zustand der Gewässer von der

Quelle bis zur Mündung und im küstennahen Bereich sichergestellt werden.

Wie Oberflächen- und Grundwasser vor Ort zusammenspielen, muss bei allen

Planungen und technischen Lösungen bedacht werden. Umwelt- und

Gewässerschutz muss Querschnittsaufgabe werden.

- Da die Wasserkrise primär eine Governance-Krise ist, brauchen wir zur

Lösung kohärente Strategien und Instrumente der Umsetzung. Wasserfragen

sind ein Schlüssel für Entwicklung und müssen daher gezielter und stärker

in nationale Entwicklungspläne und Strategien zur Armutsbekämpfung

eingebunden werden. In Johannesburg wurde beschlossen, dass alle Staaten

bis 2005 Pläne für ein Sektoren übergreifendes Integriertes

Wasserressourcenmanagement (IWRM) und zur Steigerung der

Wasserressourceneffizienz erstellen soll. Die "Internationale Konferenz zu

IWRM" hat im Dezember 2004 in Tokio festgestellt, dass eine solche

grenzüberschreitende Zusammenarbeit mehr Zeit braucht, dass erste Schritte

aber in diesem Jahr erfolgen müssen. Wir brauchen rasche Fortschritte.

Zwei Aspekte müssen dabei von Beginn an einbezogen werden: Wir müssen die

Belastbarkeit des jeweiligen Gewässerbereichs berücksichtigen und wir

müssen die regionalen Auswirkungen des Klimawandels antizipieren. (...)

Der Autor

Jürgen Trittin, 1954 geboren, ist seit Oktober 1998 Bundesminister für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der rot-grünen Regierung.

Zuvor arbeitete der Grüne als Journalist und Diplomsozialwirt.

1990 bis 1994 war er niedersächsischer Minister für Bundes- und

Europaangelegenheiten und von 1994 bis 1998 Sprecher des Bundesvorstandes

der Grünen.

Die hier in Auszügen dokumentierten Positionen wird Trittin auf der 13.

Sitzung der Commission on Sustainable Development (CSD) vertreten. Die

Tagung der CSD - UN- Kommission zur nachhaltigen Entwicklung - beginnt am

heutigen Montag in New York. ber

Messinggefäße für Wasser können Krankheiten

verhindern

Entwicklungsländer: Plastik gewährleistet keine Sicherheit

R. Reed

Edinburgh (pte/11.04.2005/10:08)

- Messinggefäße für Trinkwasser bieten nach Angaben eines britischen

Mikrobiologen der Northumbria University

http://northumbria.ac.uk

wesentliche Vorteile gegenüber Plastik: in den Metallbehältern haben

Krankheitserreger wesentlich weniger Chancen als in denen aus Kunststoff,

berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature

http://www.nature.com . Besonders Erkrankungen von Erregern, die

im Wasser leben oder Wasser zum Leben brauchen, fordern jährlich etwa zwei

Mio. Todesopfer unter Kindern.

Der Mikrobiologe Rob Reed hatte auf einer Reise durch Indien die

"Weisheit der Ortsansässigen" mit großem Interesse aufgenommen, wonach

Messingbehälter besser wären als jene aus Kunststoff. Der Forscher hat

daraufhin Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, dass in

Messinggefäßen tatsächlich weniger Bakterien vorhanden waren als Tongefäße

oder Plastik. In weiteren Untersuchungen in Großbritannien hat der

Mikrobiologe entdeckt, dass bei Versuchen mit Escherichia-Coli-Bakterien

kontaminiertem Wasser die Zahl der lebenden Erreger nach 48 Stunden in

Messinggefäßen erheblich abgenommen hat. Grund dafür ist das im Messing

enthaltene Kupfer, das biologische Systeme offensichtlich stört.

Kupfer reagiert demnach mit den Membranen und Enzymen von Zellen. Für

Bakterien kann dies den Tod bedeuten, wie Reed anlässlich des

Jahrestreffens der Society for General Microbiology in Edinburgh erklärte.

Die Menge an abgegebenen Kupfer ist für den menschlichen Organismus

allerdings nicht gesundheitsschädlich, wie Reed ausführt. Selbst zehn

Liter Wasser aus solchen Behältern würde die tägliche maximal empfohlenen

Menge von Kupfer für den menschlichen Organismus nicht erreichen.

Plastik wird in vielen Entwicklungsländern als modern angesehen und ist

im Vergleich zu anderen Materialien relativ billig. Dennoch rät der

Wissenschaftler dazu, traditionellen Gefäßen den Vorzug zu geben. Eine

Spekulation darüber, wie viele Menschenleben durch den Einsatz von Messing

gerettet werden können, will der Forscher nicht abgeben. Der

Wissenschaftler sieht aber für die Messinggefäße ein großes Potenzial.

Ressourcen sparen durch Wassermanagement

Pressemitteilung Fraunhofer-Gesellschaft, 08.04.2005 12:12

Sauberes Wasser ist viel zu schade für die Kanalisation. Auf der IFAT -

vom 25. bis 29. April in München - präsentieren Fraunhofer-Forscher

praktische Lösungen, die den Verbrauch von Trinkwasser drastisch

reduzieren. Das wenige Abwasser, das übrig bleibt, lässt sich mit einer

dezentralen Aufbereitungstechnik in Brauchwasser, Energie und Dünger

verwandeln. "Wir müssen erst einmal im eigenen Land zeigen, was wir

können, bevor wir anderen etwas verkaufen wollen", sagt Prof. Walter

Trösch, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für

Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Der Rotationsscheibenfilter,

den er auf der IFAT zeigt, ist Kernstück einer neuen Klärtechnologie, bei

der Membranen äußerst effektiv Schlamm und Krankheitserreger aus dem

Abwasser herausfiltern. Noch in diesem Sommer wird eine erste

Membrankläranlage in Neurott bei Heidelberg in Betrieb gehen. Mit dem

Pilotprojekt wollen die Forscher demonstrieren, dass dezentrale

Abwasserentsorgung technisch machbar und ökonomisch sinnvoll ist. "Neurott

ist ein Beispiel für eine abgelegene Siedlung, bei der sich der Anschluss

an das öffentliche Kanalnetz nicht lohnt, weil das Verlegen der Leitungen

zu teuer wäre", erklärt Trösch. Neurott ist kein Einzelfall: Siedlungen

ohne Anschluss an die Kanalisation gibt es auf der ganzen Welt. In den

reicheren, technisch entwickelten Ländern werden die Abwässer in

Versitzgruben gesammelt, in den armen Regionen fließen sie ungeklärt in

den nächsten Bach oder Fluss. Trösch: "Die Membranklärtechnologie kann die

Abwasserprobleme nicht nur abgelegener Siedlungen lösen."

In Neurott werden jetzt Kanalrohre verlegt, durch die künftig das

Abwasser von den Häusern weg gepumpt wird. In einem alten Geräteschuppen

der Feuerwehr soll demnächst die semi-dezentrale Membrankläranlage

installiert werden, die 10 000 Liter Wasser am Tag reinigen kann. "Das

geklärte Wasser hat Badegewässerqualität und kann in den nahe gelegenen

Bach eingeleitet werden, ohne dass dies negative Folgen für die Umwelt

hätte", so Trösch. "Das neue Entsorgungskonzept kostet nicht mehr als die

Behandlung der Abwässer in Großkläranlagen. Gleichzeitig liefern

semi-dezentrale Anlagen qualitativ bessere Ergebnisse, weil die Membranen

Bakterien restlos herausfiltern." Das Konzept der dezentralen Entsorgung

entwickelte Tröschs Team im Projekt DEUS 21 - die Abkürzung steht für

Dezentrales Urbanes Infrastruktur-System - und wird gefördert vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF. Mit beteiligt sind neben

Forschern vom IGB auch Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für System-

und Innovationsforschung ISI sowie von der RWTH Aachen. Die

Abwasseraufbereitung ist dabei nur ein - wenn auch wichtiger - Teil des

umfassenden Wassermanagements. Der erste Schritt ist die Versorgung mit

sauberem Trinkwasser, wichtig ist weiter der sparsame Umgang mit dieser

Ressource und schließlich die Weiterverwertung der Abfallstoffe. Am

Römerweg, einem Neubaugebiet in Knittlingen bei Pforzheim, entsteht

derzeit eine Demo-Siedlung in der die Forscher vom Projekt DEUS 21 die

Stoffströme optimiert haben: Alle Häuser bekommen zwei Wasseranschlüsse -

einen für Trink- und einen für Brauchwasser. Das Brauchwasser wird vor Ort

aus Regenwasser gewonnen: Eine Membran filtert Keime heraus, das

gereinigte Nass erfüllt nun die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Da Regenwasser salz- und kalkfrei ist, eignet sich das "Pflegewasser" gut

zum Geschirr- und Wäschewaschen, für Dusche und Toilettenspülung oder zum

Blumengießen. Durch die Nutzung des Regenwassers wird der

Trinkwasserverbrauch drastisch reduziert. Aber das ist noch nicht alles.

In Knittlingen gibt es außerdem ein neues Entsorgungskonzept: Ein

Vakuumsystem saugt das Abwasser aus den Häusern kontinuierlich ab und

transportiert es zusammen mit dem Biomüll in das dezentrale Klärwerk am

Rand der Siedlung. Dort wird aus den Schmutzstoffen Biogas und hieraus

Energie gewonnen. Phosphor und Stickstoff werden separiert, sie lassen

sich zu Dünger weiterverarbeiten.

"Die beiden Projekte in Knittlingen und Neurott zeigen, dass eine

dezentrale Infrastruktur funktioniert", resümiert Trösch. "Wir werden die

Technik jetzt weltweit anbieten - als Gesamtkonzept oder in Form einzelner

Komponenten, die sich an die Bedürfnisse der Anwender anpassen lassen."

Auf der IFAT stellt Prof. Walter Trösch das Projekt DEUS 21 vor, bei einem

Vortrag im BMBF-Forum am 27.4. um 10.40 Uhr.

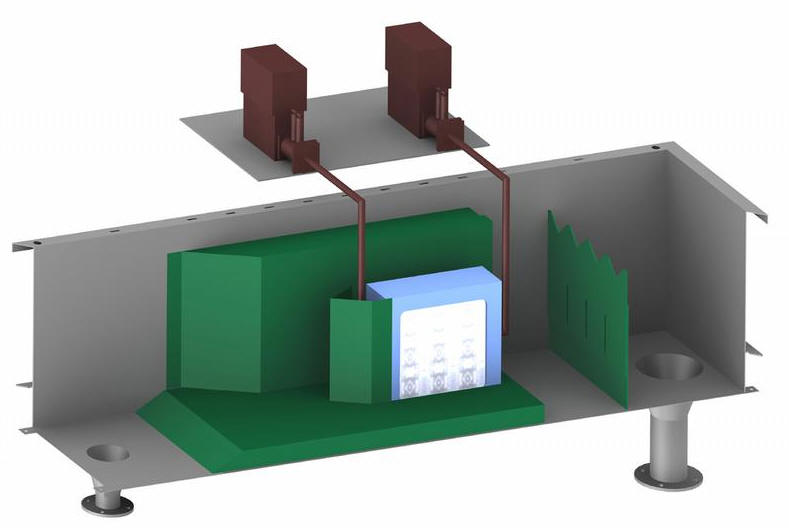

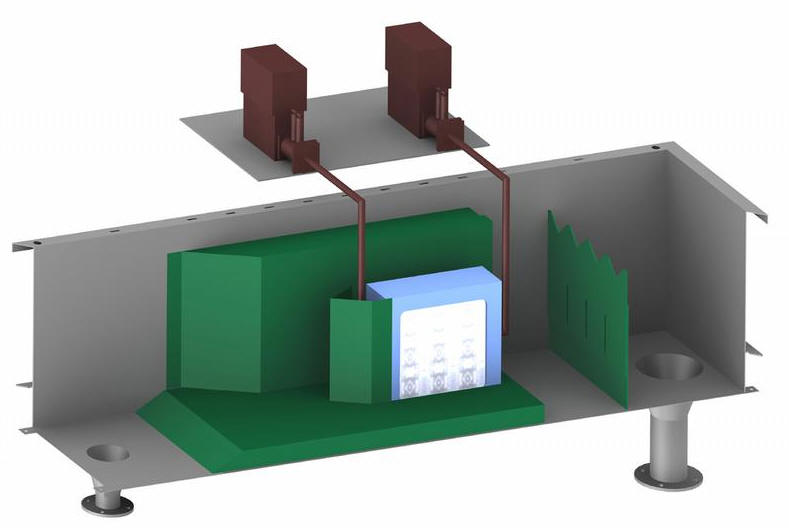

Wasser effizient entkeimen

Pressemitteilung Fraunhofer-Gesellschaft, 08.04.2005 11:08

Mikroben mit ultravioletter Strahlung zu sterilisieren, ist in vielen

Kläranlagen Usus. Wirkungsgrad und Lebensdauer der eingesetzten Strahler

bestimmen dabei, wie effizient eine Anlage arbeitet. Der Prototyp einer

verbesserten UV-Lichtquelle arbeitet mit Mikrowellen. Gegen Mikroben hilft

UV-Licht. Daher werden Abwässer - zum Beispiel aus

Tierkörperbeseitigungsanstalten oder Krankenhäusern - nach der Reinigung

in der Kläranlage zusätzlich noch mit UV-Licht bestrahlt. Auch Betreiber

kommunaler Kläranlagen setzen zunehmend diese Technik ein - insbesondere

dann, wenn sich in der Nähe Badegewässer befinden. Sogar zur Aufbereitung

von Trinkwasser und für Schwimmbäder ist dieses Entkeimungsverfahren

bewährt und elegant, zumal keine Chemikalien benötigt werden.

Ultraviolette Strahlung mit einer Wellenlänge um 254 Nanometer schädigt

das Erbgut von Bakterien, Pilzen und Viren derart, dass bei ausreichend

hoher Dosis nahezu alle Keime ihre Fähigkeit verlieren, sich zu vermehren.

Nachteil der zumeist verwendeten Quecksilberdampflampen: Ihre Leistung

fällt allmählich ab und die Lebensdauer liegt im Dauerbetrieb bei unter

einem Jahr. Mit Wirkungsgraden von 5 bis 35 Prozent erwärmt das Gros der

eingesetzten elektrischen Energie lediglich das Wasser. Ein neues Konzept

für einen UV-Lichtstrahler wurde im EU-Projekt "PlasLight" entwickelt. Da

der Strahler ohne verschleißende Elektroden auskommt, ist er besonders

langlebig. Projektpartner sind Unternehmen und Institute aus vier

EU-Ländern - darunter Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für

Chemische Technologie ICT und von der

Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe TEG.

Die Funktionsweise der neuen UV-Quelle unterscheidet sich gänzlich von

herkömmlichen Lampen: Magnetrons erzeugen Mikrowellenstrahlung, die über

Zuleitungen eine Kammer erreichen. In der darin eingeschlossenen

Gasmischung entsteht ein Plasma, das dann UV-Licht abstrahlt. Im derzeit

am weitesten entwickelten Prototypen geht es durch zwei 40 x 40 Zentimeter

große Quarzplatten auf das vorbeiströmende Wasser über. "Wichtig ist die

Zusammensetzung des Gases", verrät Projektleiterin Anja Flügge, "denn

darüber können wir - im Gegensatz zu herkömmlichen Lampen - die

Wellenlänge der emittierten Strahlung in gewissen Grenzen einstellen.

Dadurch lässt sich die UV-Quelle auf verschiedene Keimarten anpassen."

Eingebettet ist der Strahler in einen mobilen Versuchsstand, der im

Wesentlichen aus einem oben offenen Kanal ("Gerinne") und der

UV-Lichtquelle besteht. So lässt sich bei Kunden das jeweilige Wasser

unter realen Bedingungen behandeln und untersuchen. Während der IFAT in

München präsentieren die Forscher ihre "PlasLight"-Anlage vom 25. bis 29.

April. Auf der "Leitmesse für Umwelt und Entsorgung" kann sie in Halle B2

besichtigt werden.

Im Ablaufgerinne einer Kläranlage

fließt Wasser von links nach rechts und wird in der Mitte flächig mit

UV-Licht bestrahlt.

Krankheitsübertragung via Wolken

Globale Gefahr durch Verbreitung von Mikro-Organismen in der Atmosphäre

Ulm (pte/07.04.2005/11:45)

- Mikro-Organismen in den Wolken spielen nicht nur eine kritische Rolle

bei der Verbreitung von Krankheiten, sondern haben auch einen wesentlichen

Einfluss bei der Bildung von Regentropfen. Diese wissenschaftlich radikale

Theorie wird von Andrei P. Sommer von der Universität Ulm http://www.uni-ulm.de

und Chandra Wickramasinghe von der Cardiff University http://www.cf.ac.uk

aufgestellt. Sie kommen durch ihre Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass so

genannte Nanobakterien - Mikro-Organismen, die um ein Vielfaches kleiner

sind als Bakterien - bereits weit verbreitet sind in der terrestrischen

Umwelt und dass es zwingende Beweise gibt, dass sie auch in der

Stratosphäre existieren.

Derzeit wurden Nanobakterien bereits bei Menschen auf vier

verschiedenen Kontinenten nachgewiesen. Die Wissenschafter nehmen an, dass

Nanobakterien eine wesentliche Rolle bei der Ausbreitung und Bildung

gefährlicher Krankheiten - wie beispielsweise Herzkrankheiten, HIV oder

Nierenerkrankungen - spielen. "Experimente haben gezeigt, dass

Nanobakterien vom Körper durch den Urin abgesondert werden und dass ihre

weitere Verbreitung vom Erdboden in die Atmosphäre und Stratosphäre eine

unvermeidliche Konsequenz ist", erklärte Sommer.

Darüber hinaus nehmen die Forscher an, dass durch das Auftreten von

Nanobakterien in den Wolken eine globale Verbreitung von

Krankheitserregern möglich ist. Denn die Mikro-Organismen spielen auch

eine zentrale Rolle bei der Tropfenbildung der Wolken. "Nanobakterien, die

vom Boden durch den Wind in die Wolken gelangen, können zwischen den

einzelnen Aggregatzuständen innerhalb einer Wolke hin- und her pendeln.

Dies führt zu einer Schwingung zwischen den ruhenden und den bewegten

Regionen der Wolke. Dabei agieren Überreste von verunreinigten Proteinen,

die sich auf dem Mikro-Organismus befinden, als extrem effiziente

Wolken-Zellkerne, die eine Wolkenkondensation begünstigen", erläutert

Wickramasinghe.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der aktuellen Ausgabe des

amerikanischen Journal of Proteome Research

http://www.pubs.acs.org/journals/jprobs publiziert.

Meere im Innern der Erde?

Innovationsreport 5.4.2005

Gestein (Peridotit) vom mittelatlantischen Rücken mit den

Hauptmineralen Olivin und Pyroxen. Mikroskopische Aufnahme einer 25 mm

dicken Gesteinsscheibe im Durchlicht bei gekreuzten Polarisatoren. Die

Farben (Interferenzfarben) hängen von der Art des Minerals und dessen

Orientierung ab. Die Bildbreite entspricht etwa 0,5 mm. Abbildung:

Institut für Geologie und Mineralogie

Wasser aus Steinen zu holen, ist eine Vorstellung, die etwas

Märchenhaftes an sich hat: vom Zauberstab berührt, öffnet sich der Fels

und gibt das kühle Nass frei. Ganz so wundersam sieht die Welt in den

Augen von Geologen nicht aus; dennoch liefern ihre Entdeckungen Grund

genug zur Verwunderung. Scheinbar „trockene“ Gesteine könnten demnach

große Wasservorräte bergen, und zwar am meisten dort, wo Fachleute bis vor

kurzem am wenigsten vermuteten: in den Tiefen des Erdmantels. Am Institut

für Geologie und Mineralogie untersucht Prof. Dr. Esther Schmädicke die

Wasserspeicherkapazität von Mineralen, die lange als extrem wasserarm

galten.

Bisher ist man davon ausgegangen, daß im Erdmantel unterhalb von 100

bis 150 km Tiefe kein Wasser mehr vorhanden sein dürfte. Diese Annahme

liegt nahe, weil Minerale, die als Wasserspeicher bekannt sind, dem mit

dem Abstand von der Erdoberfläche wachsenden Druck nur begrenzt

standhalten können. Selbst die wasserführenden Minerale mit der größten

Druckstabilität, wie Amphibol und Phlogopit, zerfallen, sobald der Druck

einen Wert von 30 bis 40 Kilobar übersteigt, wie es in der genannten Tiefe

der Fall ist.

Die gewaltige Kraft dieser „Presse“ wandelt Amphibol zum wasserfreien

Pyroxen. Dabei wird Wasser abgegeben, was dazu führen kann, dass Gestein

im Erdmantel schmilzt, also Magma entsteht. Der größte Teil des

Erdmantels, der bis an die Grenze zum Erdkern in 2900 km Tiefe reicht,

sollte demnach nahezu wasserfrei sein, da er nur aus Gesteinen mit

„trockenen“ Mineralen wie Olivin und Pyroxen sowie deren

Hochdruckäquivalenten besteht.

Hoher Druck schafft mehr Defekte

Nach neueren Erkenntnissen ist es allerdings möglich, dass die Gitter

dieser Minerale als Fremdkörper Bausteine von Wasser enthalten, sogenannte

Hydroxyldefekte, Gruppen aus je einem Sauerstoff- und Wasserstoff-Atom.

Der Anteil der OH-Defekte bewegt sich zwischen 10 ppm, zehn Teilchen auf

eine Million, und mehreren 100 ppm. Welche Faktoren den Einbau solcher

Fehlstellen in ein Mineralgitter begünstigen, kann mit Hilfe von

Experimenten geklärt werden.

Für solche „geheimen“ Wasservorräte gilt nicht, dass sie durch

steigenden Druck aus dem Gestein vertrieben werden. Im Gegenteil deuten

erste Ergebnisse der experimentellen Petrologie darauf hin, daß die

OH-Aufnahmekapazität von Mineralen zunimmt, wenn der Druck wächst.

Das würde bedeuten, dass auch tiefere Bereiche des Erdmantels als

Wasserspeicher fungieren können. Die Konzentrationen könnten dort um eine

Größenordnung höher liegen, als sie bisher bei den Versuchen zu messen

waren. Trotz der auch dann noch relativ geringen Anteile von Wasser im

Gestein hätte der Erdmantel aufgrund seines Volumens die Kapazität, eine

Wassermenge zu beherbergen, die die aller Ozeane bei weitem übersteigt.

Die Frage, ob die experimentell ermittelte Speicherkapazität auch den

tatsächlichen Wassergehalten im Erdmantel entspricht, kann heute noch

niemand beantworten. Zu einer Tiefe von mehr als 150 km vorzudringen, ist

nicht möglich; der größte Teil des Erdmantels entzieht sich einer direkten

Untersuchung.

Immerhin können aus vergleichsweise geringen Tiefen Fragmente des

Erdmantels durch Laven an die Erdoberfläche transportiert werden. Darüber

hinaus wurden an den mittelozeanischen Rücken Bereiche entdeckt, in denen

die ozeanische Kruste stellenweise fehlt und die Gesteine des Erdmantels

an der Oberfläche liegen. Analysiert man die Wassergehalte in solchen

Proben, kann zumindest das Wasserreservoir des obersten Erdmantels

abgeschätzt werden. Die Dichte der Hydroxyldefekte in Mantelmineralen

dürfte die physikalischen Eigenschaften des Erdmantels, wie elektrische

Leitfähigkeit oder Fließverhalten, erheblich beeinflussen und auch für

Plattentektonik, Konvektion im Erdinnern, Wärmetransport und Magmatismus

eine große Rolle spielen.

In Erlangen sollen Gesteine vom Mittelatlantischen Rücken (siehe

Abbildung) analysiert werden, die im Rahmen des „Integrated Ocean Drilling

Program“ (IODP) im Bereich 14-16º nördlicher Breite erbohrt wurden. Dieses

Tiefseebohrprogramm, an dem Wissenschaftler aus über 20 Ländern beteiligt

sind, dient der Erforschung von bislang unzugänglichen Bereichen des

Meeresbodens.

Pressemitteilung Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., 05.04.2005 11:08

Neuer Ansatz für rasche, selektive Bestimmung von Blei:

Fluoreszenz-Sonde zeigt Gehalt des Schwermetalls an

Blei ist ein giftiges Schwermetall, das sehr gefährlich für Mensch und

Umwelt werden kann. Bleivergiftungen zählen zu den häufigsten durch

Umweltverschmutzung verursachten Erkrankungen. Für die rasche Diagnostik

und Umweltanalytik vor Ort wäre ein einfacher, handlicher, aber

zuverlässiger Bleinachweis eine wünschenswerte Ergänzung zu den

konventionellen, instrumentell eher aufwändigen Labormethoden. Forscher

von der University of Chicago sowie dem New Yorker Brookhaven National

Laboratory präsentieren nun einen ersten Ansatz für einen solchen

Blei-Schnelltest: Sie haben eine fluoreszierende Sonde entwickelt, die

sehr selektiv auf Blei anspricht.

Nicht alle Lebewesen reagieren negativ auf Schwermetallionen, einige

Organismen, z.B. Bakterien, haben Resistenzen entwickelt. Unter diesen

Bakterien ist Ralstonia metallidurans der einzige bekannte Stamm, der über

einen für Blei spezifischen Resistenzmechanismus verfügt. Dieser wird

immer dann "angeworfen", wenn das Bakterium in eine bleihaltige Umgebung

gelangt. Es muss also in der Lage sein, die Blei-Ionen wahrzunehmen. Dazu

hat es ein "Späher"-Protein, PbrR genannt, das nach Blei-Ionen "Ausschau

hält". PbrR dockt an einer Stelle der Bakterien-DNA an, die als

"Ein-Aus-Schalter" für die Bleiresistenz-Gene fungiert. Gelangen

Blei-Ionen in die Zelle, binden diese an den "Späher", der dabei seine

Form so verändert, dass er die beiden Stränge der DNA ein wenig

auseinander zieht - und damit die Gene "anschaltet".

Dieses System machte sich das Forscherteam um Chuan He zu Nutze. Sie

wählten jedoch nicht PbrR, sondern PbrR691, ein - funktionell zuvor noch

nicht charakterisiertes - eng verwandtes Protein, das sich gentechnisch

leicht in größeren Mengen herstellen lässt. Wie erhofft, erkennt auch

dieser Verwandte Blei-Ionen. Nun galt es noch, die Bakterien-DNA leicht zu

verändern: Innerhalb der "Schalter"-Region ersetzten die Forscher einen

Adenin-Baustein durch ein fluoreszierendes Analogon. Fest eingebunden in

die Doppelhelix der DNA fluoresziert es im bleifreien Normalzustand nicht.

Bindet nun ein Blei-Ion an PbrR691, werden die beiden Stränge lokal

auseinander gezogen. Dadurch ragt der fluoreszierende Baustein aus der

Doppelhelix heraus und beginnt zu leuchten. Anhand der

Fluoreszenz-Intensität lässt sich die Bleikonzentration der Probe

bestimmen. Das Sondensystem reagiert etwa 1000fach empfindlicher auf Blei

als auf andere Metallionen.

"Unsere Bleisonde ist eine Ausgangsbasis für die Entwicklung eines

einfachen, bleispezifischen Analysenverfahrens," sagt He. "Außerdem

erforschen wir, warum PbrR691 so selektiv Blei-Ionen bindet. Die

Erkenntnisse könnten beim Design eines bleibindenden Gegenmittels bei

Bleivergiftungen helfen."

Thema "Wasser" in alle Unterrichtsfächer

integrieren

Güstrower Anzeiger - Dienstag, 5. April 2005

Umweltkolloquium in Güstrow / Angebot an alle Schulen

Güstrow (hjk) • Das nächste Güstrower Umweltkolloquium des Landesamtes

für Umwelt, Natur und Geologie findet am 7. April um 14 Uhr im Hörsaal 26,

Lehrgebäude 1, der Verwaltungsfachhochschule zum Thema "Integration des

Themas Wasser in alle Unterrichtsfächer" statt. Es spricht und diskutiert

Diplom-Biochemikerin Langner vom Umweltbüro Nord Stralsund.

Ausgangspunkt ist die Erfahrung, dass Schulen relativ wenig Freiraum

haben, um wichtige Themen zusätzlich zum vorgegebenen Unterrichtsstoff zu

behandeln. Daher sollen Lehrer angeregt werden, nachhaltigkeitsorientierte

Fallbeispiele zu verwenden, an denen der Unterrichtsstoff praxisnah

behandelt werden kann. Die Projekte können mehrere Fächer einer

Klassenstufe verbinden. Am Beispiel des Themas "Wasser" werden

Anknüpfungspunkte in den schulischen Rahmenplänen aufgezeigt. Für eine

ausgewählte Schulform und Klassenstufe wird skizziert, wie daraus

attraktive und lebensnahe Bildungsprojekte gestaltet werden können.

Schließlich wird modellhaft dargestellt wie Schulen die Entwicklung

derartiger Bildungsprojekte organisieren können.

|

April

2005

April

2005

Mit diesem

kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst

eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in

Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im

Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In

den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können

bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.

Mit diesem

kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst

eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in

Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im

Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In

den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können

bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.